Il Congreso Internacional de Baraja y Tarot

♠♣♥♦

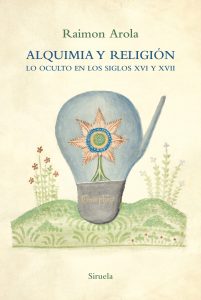

Capítulo Caracteres y figuras enigmáticos del libro de Raimon Arola, “Alquimia y religión”

Desde el Renacimiento de principios del siglo XVII, las imágenes se convirtieron en un lenguaje muy utilizado en los tratados de alquimia, una disciplina que se mostraba así poco proclive a las deducciones reflexivas, algo que el profesor Frank Greiner ha denominado «voluntad anti-retórica» [1]. Tal como antaño hicieran los antiguos egipcios con sus jeroglíficos los enigmas visuales debían permitir e impulsar el pensamiento inductivo y el uso de las analogías para expresar los misterios de la ciencia de Dios. Así explica Marsilio Ficino que argumentaba:

Los sacerdotes egipcios, al querer traducir los misterios divinos, no utilizaban los pequeños signos del alfabeto, sino figuras completas de hierbas, de árboles, de animales; ya que Dios no posee el conocimiento de las cosas como un discurso múltiple que a ellas se refiera, sino como una cosa simple y estable. Su discurso del tiempo es múltiple y móvil, y dice que el tiempo es rápido y que por una suerte de revolución une el fin con el comienzo, que enseña la prudencia, que produce y anula las cosas. El egipcio resume todo este discurso en una figura única y estable, al pintar una serpiente alada que introduce la cola en su boca. Y lo mismo puede decirse de las demás figuras que describe el Horapolon [2 ].

Las empresas o los emblemas alquímicos forman parte del anhelo renacentista de dar a conocer a la humanidad la existencia de la luz de la naturaleza oculta en la interioridad de la creación. Y eso lo veían posible gracias al convencimiento de que existía un cierto vínculo entre las artes visuales y la magia. El arte del Renacimiento no era ajeno a la magia. En su estudio sobre Giordano Bruno, la profesora Yates percibió la profunda relación entre el arte y la magia que se dio en el Renacimiento y llegó a conclusiones como la siguiente: «Los magos reales del Renacimiento fueron los artistas. Un Donatello o un Miguel Ángel, que supieron infundir, gracias a su excelso arte, la vida divina en sus estatuas» [3]. Durante los siglos XV, XVI y parte del XVII, la estética complementó a la magia. Y debido a esta complementariedad será posible ahondar en el simbolismo alquímico, pues, según este vínculo, sus formas deberían participar de la realidad de la Primera Materia, con independencia del lenguaje y el pensamiento racional [4].

«Los magos reales del Renacimiento fueron los artistas, que supieron infundir, gracias a su excelso arte, la vida divina en sus estatuas»

Pero para los detractores de la alquimia, que a principios del siglo XVII ya eran muchos, el arte simbólico que llenaba los libros alquímicos reflejaba simples supersticiones fraudulentas carentes de interés, al igual que, según ellos, sucedía con la magia, la cábala, la mitología, etcétera.

Al estudiar aquella época, es difícil hallar un punto de encuentro entre los defensores de la alquimia y quienes la atacaban, y tales extremos no dejan de expresar una confrontación directa entre dos maneras de pensar y comprender la realidad. Los alquimistas proponían la ciencia de Dios frente a un positivismo que solamente se guiaba por la ciencia de los hombres. Pero la historia es la historia, y no puede negarse que los detractores de la alquimia impusieron su visión del mundo, mientras que los amantes de esta ciencia, al tiempo que publicaban una cantidad ingente de obras, se ocultaron, quizá para escapar de los ataques pavorosos de quienes proponían una ciencia separada del «temor de Dios».

Los verdaderos alquimistas de principios del siglo XVII se apartaron voluntariamente de las disputas inútiles. El mejor ejemplo de este sigilo fueron los hermanos de la fraternidad rosacruz, quienes se llamaban a sí mismos «invisibles», pues creían que su Obra se desarrollaba con independencia del devenir histórico y provisional. Así, si bien publicaron sus manifiestos, sus autores se escondieron «bajo la sombra de las alas del Señor».

Una consecuencia de lo que acabamos de explicar fue la tendencia casi unánime a considerar a los autores de los textos alquímicos como meros instrumentos del querer de Dios y, por consiguiente, sin interés por sí mismos. Los fenómenos de anonimato y falsificación de identidades en la autoría de las obras publicadas que se dan en el primer cuarto del siglo XVII son de tal magnitud, y se revisten con tantos matices intelectuales y emotivos, que merecen tenerse en cuenta.

Multitud de textos se atribuyeron a Ramon Llull o Arnau de Villanova, lo cual es totalmente inverosímil, otros se publicaron bajo el nombre de figuras legendarias, como Basilio Valentin, Nicolas Flamel, o Christian Rosenkreutz. Sus leyendas quizá posean un fundamento real, pero, en el fondo, eso no es relevante. Lo más probable es que bajo estos nombres ficticios se escondieran cenáculos iniciáticos, que divulgaron sus secretos en el gran canto del cisne previo al cisma entre esoterismo y exoterismo que conocerá la Europa contemporánea.

Lo más probable es que bajo estos nombres ficticios se escondieran cenáculos iniciáticos, que divulgaron sus secretos en el gran canto del cisne previo al cisma entre esoterismo y exoterismo que conocerá la Europa contemporánea.

Como es lógico, los símbolos de la alquimia estaban vinculados a las sociedades secretas donde se transmitían los misterios más recónditos del arte alquímico. Según la tradición que en ellas se mantenía, los maestros o adeptos que poseían la Primera Materia de la Gran Obra la entregaban a su discípulo, su hijo filosófico, como muestra la actitud del Pseudo Ramon Llull en su Testamentum, en el que continuamente se dirige a su hijo. Éste, a su vez, debía transmitirla al suyo, creándose así la cadena tradicional, la aurea catena, que tanto Maier en sus Symbola aureae mensae duodecim nationum, como Mylius en los sellos de los filósofos del Opus medico-chymicum, representaron. Pues, como aparece escrito en un texto anónimo perteneciente a la escuela paracelsiana: «Los filósofos sólo se han dirigido a sus hijos, a los hijos de la doctrina y de la sabiduría, a aquellos que conocen la luz de la naturaleza, los únicos que pueden extraer una enseñanza de sus escritos» [5]. Una luz, la de la naturaleza, que, según continúa explicando el mismo autor, es la que debe guiar al discípulo: «Si queremos orientar útilmente el estudio de la filosofía secreta, debemos esforzarnos en reconocer y aprender la luz de la naturaleza, pues ella es la que nos abre los ojos y nos permite ver la naturaleza invisible y oculta como si fuera visible y manifiesta» [6].

[…]

D’Espagnet comenta la necesidad de ocultación de la obra alquímica al mundo exterior y profano. Es especialmente duro con los calumniadores de la verdad de la alquimia, a quienes ataca y compadece por su ignorancia, sobre todo al principio del Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus. Después, aclara que los secretos de la naturaleza solamente son para los estudiosos creyentes y aplicados.

D’Espagnet y todos los alquimistas insisten en la necesidad de ocultación de la obra alquímica al mundo exterior y profano.

La obra que acabamos de mencionar está compuesta por ciento treinta y ocho fragmentos o cánones, que describen las distintas operaciones alquímicas. El primer canon es especialmente turbador, e incomprensible, si no se conocen las enseñanzas de la tradición hebrea; D’Espagnet escribe: «El temor del Señor es el principio de esta ciencia divina. Su fin es la caridad y el amor al prójimo»[7], lo cual nos remite al viaje iniciático que emprendió Eugenius Philalethes y que hemos descrito antes. D’Espagnet también afirma en su discurso que la alquimia es un arte que sólo puede ser comprendido gracias a un don de Dios. Por eso, para quien no posea ese don, el texto resultará oscuro e incomprensible, pues la naturaleza se oculta a propósito. Según el autor, se trata de un enigma como el que tuvo que resolver Edipo. La reflexión acerca de los enigmas conduce al lector al canon número doce, donde se halla una de las frases claves para nuestro ensayo, imprescindible si debe abordarse el simbolismo de las imágenes alquímicas. En primer lugar nos detendremos en el texto; después comprobaremos la importancia de su contexto, incluso de su pretexto. El fragmento dice así:

Los filósofos se expresan más libremente y más significativamente por medio de caracteres y figuras enigmáticos como por un discurso mudo, que por medio de palabras. Tales son, por ejemplo, la tabla de Senior Zadith; las pinturas alegóricas del Rosarium philosophorum y las de Abraham el judío, recogidas por Flamel, y las figuras del mismo Flamel; y entre las obras modernas los emblemas secretos del muy docto Michael Maier, donde se descubre un número tan abundante de misterios que la antigua verdad, que se había alejado a lo largo de los años, se restituye ante nuestros ojos como por medio de unas lentes nuevas que la vuelven cercana y eminentemente visible [8].

Los filósofos se expresan más libremente y más significativamente por medio de caracteres y figuras enigmáticos como por un discurso mudo, que por medio de palabras.

Las palabras de Jean d’Espagnet no son ajenas a su época; las imágenes alquímicas que se realizaron en la Europa barroca fueron el fruto final de un proceso que, desde finales de la Edad Media, buscaba la manera de expresar la ciencia divina. La leyenda, en el sentido propio del término, es decir, «la cosa que se debe [saber] leer», más ilustrativa de esta unidad de búsqueda en la historia de Europa es la de Nicolas Flamel. Existe abundante documentación sobre este autor nacido en Pontoise en 1330, que fue escribano, bibliotecario, mecenas y autor del célebre Livre des Figures Hiéroglyphiques [9]. Pero, fuera quien fuera el personaje, lo que nos interesaría resaltar aquí es que sus figuras jeroglíficas, a las que D’Espagnet considera como «caracteres y figuras enigmáticos», contienen los secretos de la luz de la naturaleza. Y ello aparece manifestado tanto por el libro cabalístico que encontró y que, con la ayuda de un misterioso rabino, le enseñó cómo proceder en la Gran Obra, como en las figuras que el mismo Flamel dispuso a la entrada del Cementerio de los Inocentes. Estas imágenes, que Flamel explica con todo detalle, reproducen los motivos y el estilo góticos. Una alusión al arte de los constructores de catedrales, quienes, supuestamente, eran los poseedores de los misterios con los cuales se construyó el Templo de Salomón en Jerusalén y, por consiguiente, los que poseían los secretos de la construcción divina, que no sería sino otra manera de nombrar la Gran Obra.

Las imágenes de los símbolos alquímicos siguieron un mismo impulso tanto en la Edad Media como en la Moderna, como si su historia discurriera de forma paralela a la historia oficial. Así, en el siglo XVII se mantuvieron los principios del arte gótico, en el que el universo simbólico se encontraba por doquier. No es de extrañar, pues, que las figuras legendarias y más conocidas de la alquimia, como Ramon Llull, Basilio Valentin, Nicolas Flamel o Christian Rosenkreutz, se relacionaran con aquella época. Pretender descubrir su historia es un sinsentido, pues son nombres que aluden a unas escuelas que se mantuvieron al margen del devenir histórico. El esoterismo de la Europa moderna y contemporánea ha contemplado aquella época como un referente espiritual y artístico, un símbolo de la resistencia a las propuestas positivistas. Pero no es lugar aquí para desarrollar esta cuestión; señalemos solamente tres nombres de quienes sí han escrito sobre el tema: el propio Flamel, Esprit Gobineau de Montluisant [10] y Fulcanelli [11].

Las imágenes de los símbolos alquímicos siguieron un mismo impulso tanto en la Edad Media como en la Moderna, como si su historia discurriera de forma paralela a la historia oficial.

Las primeras ilustraciones que acompañan y complementan los libros alquímicos datan de la segunda mitad del siglo XIV y forman parte de una serie de textos traducidos al holandés, dirigidos a lectores que no conocían el latín. Puede suponerse que existieron otros libros más antiguos, tal como ha explicado Barbara Obrist en su ensayo acerca de los inicios de las imágenes alquímicas. Sin embargo, desde las primeras ilustraciones de finales de la Edad Media hasta la propuesta de D’Espagnet existe una continuidad conceptual, como escribe Obrist:

Se trata sobre todo de comprender por qué la ilustración alquímica no deviene frecuente hasta el final de la Edad Media y desde entonces tiende a invadir cada vez más los textos. Esta proliferación de imágenes llega incluso a la sustitución de lo escrito por la imagen. Se alcanza el final de esta evolución con el Mutus liber (s. XVII), mudo porque está compuesto enteramente de imágenes [12].

Uno de los primeros manuscritos en los que se encuentran imágenes cosmológicas y de tema bíblico lleva el sugerente título de Los secretos de mi dama Alquimia (Bouc der heimelicheden van mire vrouwen alkemen). Su autor fue un tal Constantinus y se trata de una traducción al neerlandés de una extensa obra de erudición científica que primero se habría traducido del árabe al latín. Según Barbara Obrist, para el autor de esta obra, las imágenes son un vehículo de:

…la iluminación divina que se hace por el ojo interior, el ojo del alma. La imagen está ligada esencialmente a aquello que representa, hasta el ejemplar divino, mientras que la palabra surge de lo arbitrario del hombre, de su discurso, de la multiplicidad, así pues, de la ilusión. Al contrario, la noción de imagen está ligada a la unicidad y la verdad. La imagen no redobla la palabra, sino que la sustituye en el momento en que deben tratarse los misterios divinos de la creación y de la transformación de los metales [13].

La imagen no redobla la palabra, sino que la sustituye en el momento en que deben tratarse los misterios divinos de la creación y de la transformación de los metales

Como hemos visto en las palabras de D’Espagnet, los sabios concentraban la totalidad de sus conocimientos en las figuras enigmáticas y simbólicas. Sin embargo, Obrist expone una teoría respecto a las imágenes que tiene que ver con la nueva consideración de la alquimia dentro de la historia de la ciencia, desvinculada del devenir espiritual, al que Obrist califica despectivamente de mero esoterismo. La premisa de la profesora es la siguiente:

La ilustración alquímica aparece en Occidente en un momento en el que el fracaso de la alquimia aparece patente y generalmente constatado, en el s. XIV. La producción de oro verdadero se revela imposible y el antiguo argumento según el cual la transformación de las species, de la naturaleza misma de las cosas, no puede ser efectuada por el hombre, sino solamente por Dios, adquiere una creciente actualidad[14].

Respecto a estas palabras, cabría preguntarnos: ¿tiene sentido hablar del «fracaso de la alquimia»? Y aquí sería necesario señalar que, desde el Renacimiento del siglo XV, e incluso desde el final de la Edad Media, los sabios de la época, eclesiásticos o legos, se apasionaron con la imaginería mitológica clásica y los jeroglíficos egipcios, pues para ellos eran señales providenciales que profetizaban la llegada del Mesías, encarnado en el hijo de María. El arte antiguo y los jeroglíficos eran la prueba más fehaciente de que todas las religiones convergían en una única manifestación espiritual encaminada a demostrar la divinidad de Jesucristo.

♠♣♥♦

NOTAS

[1] Cf. «Art du feu, art du secret», en: Aspects de la tradition alchimique au XVIIe siècle, cit., págs. 210 y ss.

[2] Citado por J. M. González de Zárate en la introducción a la Hieroglyphica de Horapolo, Akal, Madrid 1991, pág. 23.

[3] F. Yates, Giordano Bruno y la Tradición Hermética, Ariel, Barcelona 1983, pág. 127.

[4] Tal como hicieron los eruditos renacentistas para validar sus opiniones, nosotros también acudimos al neoplatonismo; escribió Jámblico: «No es nuestro pensamiento el que opera estos actos [teúrgicos o mágicos]; su eficacia sería entonces intelectual y dependería de nosotros, y ni una cosa ni otra son verdaderas; sin que nos demos cuenta de ello, son, en efecto, los propios signos, por sí mismos, quienes operan su propia obra, y el inefable poder de los dioses a quienes conciernen estos signos reconoce sus propias copias sin necesidad de ser despertado por nuestro pensamiento» (Les Mystéres d’Egypte, Les Belles Lettres, París, pág. 62).

[5] «De la lumière de la nature», en: B. Gorceix, Alchimie. Traités allemands du XVIe. siècle, Fayard, París 1980, pág. 179. Respecto al significado de la tradición y del objeto que se transmite, cf. E. d’Hooghvorst cuando escribe: «Toda tradición religiosa o filosófica supone, para permanecer viva, la transmisión del misterio que constituye su fundamento. Es el sentido mismo de la palabra “tradición”, del latín tradere, “transmitir de mano en mano”. El objeto de dicha transmisión debe ser necesariamente el mismo en todo tiempo y lugar, pues la verdad permanece eternamente, en todas partes y siempre, la misma. Aquellos que poseen y guardan este objeto lo expresan por medio de imágenes que pueden ser muy distintas según el tiempo y el lugar, pero que son imágenes fidedignas. Así, los vestidos pueden ser numerosos y diversos, sin que por ello dejen de ser ajustados, permitiendo adivinar el cuerpo inmutable de una verdad que no se entrega más que a aquel a quien es dada en esponsales» (El hilo de Penélope, cit., tomo I, pág. 315).

[6] «De la lumière de la nature», en: B. Gorceix, Alchimie. Traités allemands du XVIe. siècle, cit., pág. 173.

[7] «Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus», en: J. J. Manget, Bibliotheca chemica curiosa, cit., tomo II, pág. 650.

[8] Ibídem, pág. 651.

[9] Hemos estudiado con detalle el tema en R. Arola, La cábala y la alquimia…, cit., págs. 9-16. Cf. el postfacio de D. Kahn en: N. Flamel, Écrits Alchimiques, Les Belles Letres, París 1993, págs. 99-116.

[10] E. Gobineau de Montluisant, «Explication des Enigmes et Figures Hieroglyphiques… qui sont au grand Portail de l’Eglise… de Notre-Dame de Paris», en: J. M. de Richebourg, Bibliothèque des philosophes chimiques, cit., tomo II, págs. 438-532.

[11] Fulcanelli, El misterio de las catedrales, Plaza y Janés, Barcelona 1990, y Las moradas filosofales, Índigo, Barcelona 2000. Sobre este peculiar autor, cf. G. Dubois, Fulcanelli dévoilé, Dervy, París 1992. Con relación al vínculo entre la arquitectura y la alquimia, y en particular en los autores citados, cf. D. Kahn, «Alchimie et architecture: de la pyramide à l’église alchimique», en: F. Greiner (ed.), Aspects de la tradition alchimique au XVIIe siècle, cit., págs. 295-335; y cf. R. Halleux, Les textes alchimiques, cit., págs. 148-153.

[12] B. Obrist, Les débuts de l’imagerie alchimique, cit., pág. 248.

[13] Ibídem, pág. 252.

[14] Ibídem, pág. 248.

♠♣♥♦

.