Fragmento del Retablo de la Transfiguración de Bernat Martorell (c. 1450). Catedral de Barcelona

Fragmento del Retablo de la Transfiguración de Bernat Martorell (c. 1450). Catedral de Barcelona

La globalización y las tradiciones espirituales

Quizá en la actualidad, al igual que en los tiempos de la Reforma y la Contrarreforma, debería volver a usarse el término nicodemismo, para referirse al disimulo de la auténtica creencia personal y la manifestación pública de la espiritualidad, pues, ante el imparable retorno de los fundamentalismos religiosos y los nuevos agnosticismos encapsulados que proponen fórmulas para el bienestar personal, ¿dónde cabe situar a los libres buscadores del misterio de la muerte y la vida?, ¿cómo se puede considerar a la alquimia una ciencia divina, cuando uno de los best sellers mundiales lleva el nombre de «El alquimista» sin que tenga nada que ver con el misterio que preconiza esta ciencia?

En este contexto y cuando se plantea el diálogo interreligioso es fácil oír la afirmación de “todo es lo mismo”, y evidentemente es así, pero esta afirmación conlleva una consecuencia terrible: la no profundización en la unidad de las tradiciones espirituales, cuando debería ser todo lo contrario, el “todo es lo mismo” sólo tiene sentido si se ha llegado hasta el centro del núcleo espiritual y se ha constatado que efectivamente así es. Empezar diciendo que en el núcleo está la mismidad y la unidad de las tradiciones espirituales sin haber recorrido el camino hacia él es una afirmación por lo menos superficial, el “todo es lo mismo” tan sólo existe al final, nunca al principio del diálogo interreligioso.

Cuando se plantea el diálogo interreligioso es fácil oír la afirmación de “todo es lo mismo”, y evidentemente es así, pero esta afirmación conlleva una consecuencia terrible: la no profundización en la unidad de las tradiciones espirituales, cuando debería ser todo lo contrario

A partir de todo ello nos centraremos en la tradición cristiana, buscando los distintos lenguajes que se han utilizado en su seno a lo largo de más de dos mil años, y en concreto, en dos de ellos que pocas veces se han relacionado entre sí: la teología y la alquimia [1].

En el capítulo tercero del último Evangelio aparece una conversación entre Jesús y el fariseo Nicodemo; Jesús le dice: “El que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios”. Nicodemo se sorprende y responde: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?”, Jesús le explica el sentido de sus palabras: “El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”, y continúa: “¿Cómo no sabes lo más importante de la religión, tú, que eres maestro de Israel?”.

En teoría, Nicodemo debería saber explicar qué es Dios pues conoce perfectamente la Torá, pero no sabe lo más importante: cómo nacer del agua y del Espíritu. El maestro Eckhart se refiere a este misterio cuando dice: “La semilla del peral crecerá hasta ser un peral; la semilla del nogal, hasta ser nogal; la simiente de Dios hasta ser Dios”[2]. Podría decirse, pues, que Nicodemo ignora el misterio del Hijo que en el Evangelio se explica. Sin embargo, el fariseo reconoce en Jesús un auténtico maestro y por eso lo visita a escondidas para instruirse en el misterio central de la revelación de Moisés, el misterio del nacimiento por y del Espíritu.

Aquél que nace del Espíritu es el hombre espiritual, pero, y, esto es interesante, posee un cuerpo: el cuerpo espiritual (soma pneumatikon) del que habla san Pablo y, también, los verdaderos alquimistas. No nos cabe duda de que la alquimia trata del nuevo nacimiento al que se refieren las palabras de Jesús y es imposible entender sus textos sin tenerlo presente. Por eso y aunque pueda parecer extraño, cualquier aproximación a la alquimia como fenómeno universal debería comenzar por una reflexión sobre las palabras de Jesucristo y, con ellas, sobre la religión cristiana en general. Sin este planteamiento es muy difícil entender nada del significado profundo de la alquimia en la cultura occidental y viceversa, nos atreveríamos a afirmar que para una honda comprensión de la teología cristiana sería necesaria cierta indagación de los presupuestos alquímicos. Pero parece poco probable que esto se dé en alguna de las dos opciones, la distancia cultural entre ambas es en la actualidad, y medimos la palabra, abismal.

Aquél que nace del Espíritu es el hombre espiritual, pero, y, esto es interesante, posee un cuerpo: el cuerpo espiritual (soma pneumatikon) del que habla san Pablo y, también, los verdaderos alquimistas.

El interés por el lenguaje alquímico surgió en Europa a finales de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento. El siglo XVI y la primera parte del XVII, fueron momentos de difusión en el uso de este lenguaje que apareció como una tercera vía entre los seguidores de Lutero y los del Papa. Una vía que, a pesar de los ataques que recibió, jamás renunció a su convicción de que el mensaje cristiano era el mensaje de la salvación. Antes al contrario, buscó entre las disputas y las intransigencias de ambos lados la sabiduría inherente a la revelación de Jesucristo. La gnosis que el propio maestro proclamó cuando dijo: “Y tú, pequeño niño, serás llamado profeta del Altísimo ya que caminaras ante su faz para preparar sus vías, para dar a su pueblo la gnosis de salvación” (Lucas 1, 77), y, también: “¡Ay de vosotros escribas!, ya que habéis tomado la llave de la gnosis, no habéis entrado, y a los que querían entrar, se lo habéis impedido” (Lucas 11, 52).

Las ortodoxias de aquella época, tanto las protestantes como la católica, se opusieron a la gnosis. Es decir, todos ellos se enfrentaron a la fuente de donde mana la sabiduría del mensaje cristiano, una sabiduría que Jesucristo transmitió a su discípulo amado, cuando, en la última Cena, éste se recostó sobre su pecho. Fue en aquél momento cuando, según la tradición, recibió el don del cielo o la gnosis de la salvación.

En nuestros días, Elémire Zolla, en su libro Verità segrete esposte in evidenza, ha hablado de sincretismo para describir la búsqueda de la alquimia un término que, a pesar de las resonancias desagradables que evoca: “desconfianza, incluso desprecio” [3], nació precisamente en los tiempos de las disputas entre católicos y evangelistas, y que en la actualidad sería extensible a las disputas entre otras formas espirituales, como por ejemplo: las disputas entre las tradiciones monoteístas y las politeístas. Los alquimistas de la Europa moderna no pretendieron reunir la Reforma y la Contrarreforma –es decir, crear una fórmula sincrética–, sino encontrar la sabiduría interior común a toda manifestación espiritual, una sabiduría que se basa precisamente en el cuerpo espiritual (soma pneumatikon), pues en él se halla el encuentro interreligioso y la síntesis de las distintas tradiciones.

Los alquimistas pretendieron encontrar la sabiduría interior común a toda manifestación espiritual, una sabiduría que se basa precisamente en el cuerpo espiritual, pues en él se halla el encuentro interreligioso y la síntesis de las distintas tradiciones.

En la propuesta de la Sociedad Teosófica, que Helena Blavatsky, Henry Olcott y William Judge fundaron en la ciudad de Nueva York el 17 de noviembre de 1875, se resumían los argumentos del pensamiento sincretista con su lema principal: “No hay religión más elevada que la verdad” y durante siglo y medio esta premisa ha servido para generar, de modo consciente o no, el fundamento ideológico de las llamadas nuevas fórmulas espirituales. Sin embargo, medio siglo después de la creación de la Sociedad Teosófica, René Guénon se dio cuenta de que el sincretismo “desnudo” –es decir, sin ninguna forma tradicional que lo arropara– podía llevar a equivoco. Para demostrarlo escribió en 1921, su Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion, y dos años más tarde, L’Erreur spirite.

Para entender a los apologistas de la alquimia de los siglos XVI y XVII es necesario entender tanto lo que explica Zolla como el pensamiento de Guénon. El dogmatismo confesional cierra las puertas a cualquier tipo de gnosis, pero, sin el soporte tradicional, la unión de formas religiosas no es una confluencia sino un revuelo donde se extravía el espíritu del hombre.

La paradoja del cristianismo y el reino del Espíritu Santo

El cristianismo y la cultura occidental se han erigido sobre una paradoja infinita: la máxima necesidad de ecumenismo a partir de la particularidad más restrictiva que haya existido nunca, pues Jesús de Nazaret es la única y completa manifestación de Dios. Y no sólo eso, según el dogma cristiano es el Hijo del Padre y, en consecuencia, Dios en la persona del Hijo. Pero, ¿cómo puede un hombre ser al mismo tiempo Dios? De ahí las continuas herejías o dogmáticas que durante dos mil años han estado unidas de modo indisoluble a la religión cristiana. Incluso el nihilismo surge de tal paradoja.

El cristianismo y la cultura occidental se han erigido sobre una paradoja infinita: la máxima necesidad de ecumenismo a partir de la particularidad más restrictiva que haya existido nunca, pues Jesús de Nazaret es la única y completa manifestación de Dios

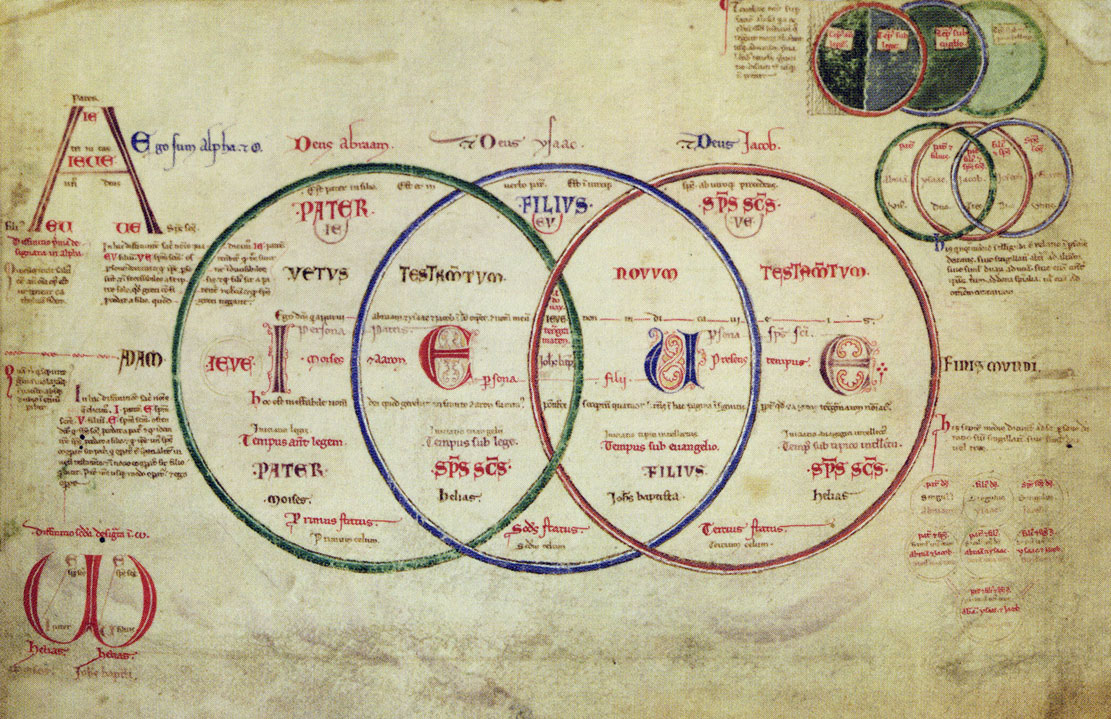

Para iniciar esta reflexión, quisiéramos destacar dos momentos importantes. El primero de ellos es la descripción apocalíptica de la segunda venida de Jesucristo, el retorno como rey triunfante que concluye la obra de la creación y que, obviamente, es universal. El segundo se relaciona con aparición de la obra del beato italiano Gioacchino da Fiore (1135-1202) y su teoría sobre las tres edades de la religión, que podrían resumirse como el reino del Padre que profetiza y prepara el advenimiento del Verbo y que correspondería a la tradición judía y a la revelación de la Letra; después, el reino del Hijo, en el que se manifiesta la divinidad entre los hombres y que correspondería a la iglesia militante y al Verbo; y finalmente el reino del Espíritu Santo, cuando el Pensamiento divino (del Padre o del Padre y el Hijo) invadirá todos los pueblos y todos los corazones

Gioacchino da Fiore, Liber Figurarum; tabla XI Códice Reggiano, s. XIII.

Gioacchino da Fiore, Liber Figurarum; tabla XI Códice Reggiano, s. XIII.

Las propuestas de Gioacchino da Fiore tuvieron gran repercusión en su época y también y sobre todo, en el mundo moderno. El jesuita Henri de Lubac recogió todos los movimientos influidos por el pensamiento de Da Fiore en el libro, La Postérité spirituelle de Joachim de Fiore[4], se trata de un trabajo exhaustivo en el que el teólogo francés analiza la paradoja de la historicidad del cristianismo a partir de las enseñanzas del monje de Calabria que le ocuparon durante toda su vida. Nuestra opinión es que le ocuparon no tanto por el personaje sino por lo que él planteaba, es decir, la idea del Reino del Espíritu Santo como el momento de la universalidad total de la encarnación divina en Jesucristo.

En el libro que acabamos de citar, Henri de Lubac adjunta algunos anexos. Especialmente sentidos y relacionados con sus inquietudes nos parecen unos fragmentos de una carta que escribió al Padre Stalder, “mi hermano en religión y amigo”, gran conocedor de la obra del filósofo y teólogo alemán, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) de quien De Lubac quería conocer la opinión sobre la universalidad del cristianismo para entender mejor el mensaje de Da Fiore. Según el Padre Stalder, Schleiermacher comprende que el cristianismo es un kairos histórico, y por consiguiente una forma de religión que encontró su momento y se pudo desarrollar, pero el teólogo –sin querer hacer proselitismo, sino desde una profunda honradez intelectual y espiritual– no puede sino percibir que el cristianismo alberga una universalidad mucho más profunda, y esta idea no es una consecuencia simple de su confesionalidad. El romanticismo de Schleiermacher le ofrece una amplitud de miras que le permite comprender en una religión particular (individualizante) el mensaje universal de todas las religiones; por eso el teólogo alemán, según explica Stalder: “atribuye a la persona de Cristo no solamente la idea fundamental (individualizante) del cristianismo (la de la mediación), sino también la sustancia de la religión. Porque a partir de su fórmula cristológica revela claramente que él concibe a Cristo como al Dios hecho carne”. Y es justamente este hecho, esta concepción, lo fundamental de todo hecho religioso; es decir, es la religión en sí misma. Para Schleiermacher todas las religiones se basan en la encarnación. Por consiguiente, Cristo en tanto que Dios hecho carne: “posee y realiza en sí todo aquello de que vive cada religión. Él es, en su persona, por su mediación, la misma revelación divina”. Por tanto, Dios hecho carne es “el corazón de todas las religiones”, incluso, “la religión de las religiones”.

Para Schleiermacher todas las religiones se basan en la encarnación.

Henri de Lubac encuentra en el pensamiento de Schleiermacher la manera de reunir la particularidad y la universalidad del cristianismo, pues la encarnación divina es lo que hace de esta tradición “la religión absoluta”. Es evidente que este mismo misterio se halla en el origen fundamental de todas las religiones; dicho en palabras de Louis Cattiaux: “el misterio del espíritu encarnado que constituye su fundamento sagrado”[5]. A partir de esta óptica se puede comprender que, lejos de las cuestiones confesionalidades y de los diálogos interreligiosos, nos queramos situar en la universalidad del mensaje crístico, aunque sea inevitablemente “individualizante”.

Jesucristo y el oro de los filósofos

No es un secreto que en algunos textos de alquimia se relaciona la Piedra filosofal con Jesucristo, pero en general, los clásicos son precavidos respecto a esta relación, lo que les obliga a escribir con cautela, sutilidad y sobreentendidos. Por ejemplo, en el Codicilio, atribuido a Ramon Llull –actualmente se opta por denominarlo, Pseudo-Llull–, puede leerse: “Y, como Cristo Jesús, de la casa de David, ha tomado la naturaleza humana para la liberación y la redención del género humano, prisionero del pecado desde la falta de Adán, igualmente, en nuestro arte, lo que está mancillado por una cosa es también levantado, lavado y librado de esta mancha, y por la cosa opuesta”[6]. No hay que olvidar que los libros de Pseudo-Llull son el fundamento de la alquimia cristiana occidental y se dieron en el momento de máximo esplendor de este saber. Para adentrarse en misterio de la encarnación y su relación con la alquimia será necesario acercarse a la figura de Juan, el Bautista, quien dio el primer testimonio de este hecho al principio del Evangelio de Juan, el evangelista, con las siguientes palabras: “el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” y también “Juan [Bautista] dio testimonio de Él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo”. Juan afirma no ser ni Cristo, ni Elías, ni el Profeta, sino “la voz de uno que clama en el desierto” y que prepara las vías del Señor, “el que bautiza con el Espíritu Santo”.

No es un secreto que en algunos textos de alquimia se relaciona la Piedra filosofal con Jesucristo, pero en general, los clásicos son precavidos respecto a esta relación y procuran disfrazarla.

En uno de los libros más celebres de la tradición alquímica, el Introitus apertus ad occlusum regis palatium de un autor anónimo que firma como Philalethes, podemos leer lo siguiente: “Anuncio todo esto al mundo como un pregonero, a fin de no morir habiéndole sido inútil. Que este libro mío sea el precursor de Elías, a fin de que prepare la Vía Real del Señor. ¡Ojalá las gentes de espíritu de todo el mundo conozcan este arte! Entonces, la extrema abundancia del oro, de la plata y de las piedras preciosas, los volverá poco estimables, apreciándose únicamente la ciencia que los producirá. Entonces, por fin, será honrada la verdad desnuda, ya que es estimable en sí misma”.[7]

La impresión de este libro data de 1677, pero se tiene constancia de que fue escrito bastante antes de esta fecha, por lo que podemos situarlo en el contexto de los manifiestos rosacruces y el momento de máximo enfrentamiento entre católicos y protestantes. Pero no es la historia lo que nos preocupa sino la extraña afirmación de que el arte alquímico prepara la Vía Real del Señor. Sentencias parecidas son frecuentes en los buenos libros herméticos, aunque desgraciadamente no se les presta demasiada atención y la mayoría quedan relegados como literatura esotérica y, por tanto, delirante y sin interés. Las palabras de Philalethes, sin embargo, representan un testimonio nacido de un saber. A este saber lo denominaremos, al igual que los antiguos sabios, alquimia, a sabiendas de las múltiples confusiones que comporta este nombre. Pero, ¿cómo describir tanto la experiencia de que Dios es Cristo, como las operaciones que preparan su manifestación en el mundo, es decir, la Vía Real del Señor?

La extraña afirmación de que el arte alquímico prepara «la Vía Real del Señor», expresada por Filaleteo, no es única. Sentencias parecidas son frecuentes en los buenos libros herméticos,

El testimonio de la experiencia a la que nos hemos referido es, como el cristianismo, universal. Y por eso, aunque secreta, numerosos personajes se han referido a ella mediante palabras más o menos veladas, un ejemplo sería el siguiente texto del maestro Eckhart que dice lo siguiente: “De la nobleza del hombre interior, del espíritu, y del carácter vil del hombre exterior, de la carne, hablan también los maestros paganos Tulio [Cicerón] y Séneca: no hay alma razonable sin Dios; la simiente de Dios está en nosotros. Si encontrara un buen labrador, sabio y trabajador, prosperaría mejor y crecería hacia Dios, de quien es la simiente, y el fruto llegaría a ser de la naturaleza de Dios. La semilla del peral crecerá hasta ser un peral; la semilla del nogal, hasta ser nogal; la simiente de Dios, hasta ser Dios. Pero, si sucede que la buena simiente tiene un labrador torpe y malvado, entonces crecerá la zarza y cubrirá y ahogará a la semilla buena, de manera que no llegue a la luz ni pueda madurar. Y, sin embargo, Orígenes, un gran maestro, dice: dado que es Dios mismo quien ha vertido, impreso y germinado esa semilla, puede suceder muy bien que se halle tapada y oculta, pero jamás aniquilada ni anulada en sí misma; brilla y resplandece, ilumina y arde y se inclina, sin cesar, hacia Dios”[8]. Se trata de un comentario del maestro Eckhart a Juan 3, 9: “Todo aquel que es nacido de Dios, no peca, porque su simiente permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios”.

Es evidente que la obra que propone la alquimia está directamente relacionada con esta semilla, que tiene que crecer y desarrollarse una vez desembarazada de las zarzas que la oprimen, ¿no se ha dicho hasta la saciedad que la alquimia es disolver y coagular mediante una lenta cocción hasta la aparición del árbol dorado? Pues, como se apunta en el anónimo Rosarium philosophorum, un tratado alquímico compuesto a mediados del s. XIV y después sucesivamente ampliado, el alquimista debe saber : “… que cada simiente corresponde a su germen, por eso recolectarás lo que tu siembres”, y añade: “siembra tu oro en la tierra blanca foliada” [9]. Por eso, Paracelso relaciona el cuerpo vuelto a nacer por y del Espíritu con el Oro: “Sólo el cuerpo que ha vuelto a nacer por el Espíritu Santo es la perla dispuesta hacia el Oro, como lo está el carbón respecto al sol» [10].

Paracelso relaciona el cuerpo vuelto a nacer por y del Espíritu con el Oro: “Sólo el cuerpo que ha vuelto a nacer por el Espíritu Santo es la perla dispuesta hacia el Oro, como lo está el carbón respecto al sol»

Nicolas Valois fue un legendario alquimista autor de Les cinq livres, o, La clef du secret des secrets [11]. Allí consta que lo escribió en 1445, pero seguramente se trata de un texto más tardío, de mitad del siglo XVI. Es un libro que narra con precisión qué es la Piedra filosofal, pero cambiado el orden procesal. Así, por ejemplo, lo que debería estar al final, el resultado de las operaciones alquímicas, el autor lo sitúa al principio bajo el título: Del primer agente o principio y, añade, Del cuerpo, es decir, el resultado. El capítulo comienza con esta sentencia: “La Piedra de los filósofos no es otra cosa que el Oro muy perfecto”; es tal su grado de perfección, afirma, que puede perfeccionar los cuerpos imperfectos; después expone el por qué de su perfección y es que su Oro es un Oro vivo, y, en consecuencia, si se trata de un Oro vivo puede reproducirse pues: “cuando los frutos llegan a su madurez, producen semillas mediante las cuales podrán ser multiplicados al infinito”.

Ahora bien, en las minas este Oro nunca puede alcanzar la madurez y ser un elemento vivo, como los vegetales y los animales. Necesita del arte alquímico, “la ayuda del artista”, para acabar aquello que ha comenzado la naturaleza pero que no puede terminar, puesto que el Oro en este mundo se ha mezclado con impurezas que impiden su desarrollo natural, de modo que parece muerto.

Así, según Valois, “el Oro es un fruto”, pero sólo cuando ha sido convenientemente limpiado de sus impurezas gracias a las operaciones alquímicas y: “…sólo puede ser limpiado quitándole su dureza, ya que en el estado en que se encuentra, o incluso fundido, nada puede serle separado, pues está tan bien unido que una parte siempre sigue a la otra”. Para añadir más adelante: «… ese cuerpo, primer agente de los filósofos, es el Oro que hay que hacer pasar por los cementos u otras purgaciones para limpiarlo de las mezclas que su cuerpo podría contener”.

En su obra El Triunfo hermético, Limojon de Saint Disdier presenta el Oro en tres aspectos, el oro astral, «que continuamente respiramos«, el oro elemental, «la más pura y más fija porción de los elementos» y el tercero del que afirma que es: «El hermoso metal cuyo brillo y perfección inalterables hacen que todos los hombres lo aprecien como el soberano remedio de todos los males«.[12].

Este hermoso fruto es el Oro alquímico, puesto que incluso si en un principio está muerto, es no obstante la cosa más pura de toda la tierra y es el mismo Valois quien advierte que: «Por tanto, ésta es la materia sobre la cual debemos empezar nuestra obra y entender esa diferencia antes o después de la preparación, pues gracias a ella, en el lugar que estaba enterrado en un sepulcro ha sido resucitado y encaminado hacia la vegetación«.

El fruto de Valois es el Oro alquímico, puesto que incluso si en un principio estuviera muerto, es no obstante la cosa más pura de toda la tierra

En el fondo, Valois, como todos los auténticos alquimistas, se refiere a la obra de Dios, la belleza perfecta -no hay que olvidar que el tob que pronuncia Dios al final de cada día del Génesis, significa bueno, pero también bello-, final de la creación. Gracias a esta obra, el género humano alcanza la salvación; por eso, el alquimista francés en otro pasaje escribe lo siguiente: “En la obra de Dios y en esta luz tan ocultada de los antiguos se encuentra el Sello de los sellos que abre y cierra el libro de vida, en el que están escritos los nombres de los elegidos y de los que aman a Dios y a su prójimo”.

Esta obra es un cuerpo: el cuerpo espiritual; sin él, la creación e, incluso, la deidad, se convierten en ideas surgidas de presupuestos intelectuales. No hay otro discurso, ni otra obra, que la que Jesús explicó a Nicodemo.

¿Quién es el inteligente que se sumergirá hasta las raíces de su fe, a fin de ser fortalecido en la revelación de Dios?

(Louis Cattiaux).

[1] De entre los pocos autores que han relacionado la teología y la alquimia en el siglo XX, debemos destacar a Louis Cattiaux; cf. El Mensaje Reencontrado, Herder, Barcelona 2011.

[2] El fruto de la nada, edición de A. Vega, Siruela, Madrid 1998, p. 117.

[3] Verdades secretas expuestas a la evidencia, Paidós, Barcelona, p. 12.

[4] La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, Encuentro, Madrid, 1989; las citas que utilizamos están en las pp. 400-406.

[5] El Mensaje Reencontrado, cit., § 20, 2.

[6] Le codicille de Raymond Lulle, La haute Science, París 1953, p. 34.

[7] La entrada abierta al palacio cerrado del rey, Obelisco, Barcelona 1986, p. 113.

[8] El fruto de la nada, cit., pp. 116-117

[9] “Rosarium philosophorum”, citado por H. Hirai, Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance, Brepols, Bélgica 2005, p. 31.

[10] “La filosofía sutil” citado por E. d’Hooghvorst, El hilo de Penélope II, Arola, Tarragona 2006, p. 84