Si el simbolismo es inherente a todo lo que presenta un carácter esencialmente tradicional, es también, al mismo tiempo, uno de los rasgos por los que, las doctrinas tradicionales, en su conjunto (ya que esto se aplica a la vez a los dos dominios esotérico y exotérico), se distinguen, en cierto modo a primera vista, del pensamiento profano, al que este mismo simbolismo es completamente extraño, y eso necesariamente, por lo que conlleva propiamente algo de «no humano», que no podría existir de ninguna manera en parecido caso. Sin embargo, los filósofos, que son los representantes por excelencia, si se puede decir, de ese pensamiento profano, pero que por ello no tienen menos la pretensión de ocuparse de las cosas más diversas, como si su competencia se extendiera a todo, se ocupan a veces también del simbolismo, y les ocurre entonces emitir ideas y teorías bien extrañas; es así como algunos han querido constituir una «psicología del simbolismo», lo que se vincula al error específicamente moderno que se puede designar por el nombre de «psicologismo» […].

El simbolismo es inherente a todo lo que presenta un carácter esencialmente tradicional y se distingue del pensamiento profano

Sin embargo, bajo otra relación, hay una oposición entre filosofía y simbolismo, si se entiende este último en la acepción más restringida de la que se le da habitualmente, y que, por lo demás, es también aquella en la que le tomamos nosotros cuando le consideramos como propiamente característico de las doctrinas tradicionales: esta oposición consiste en que la filosofía, como todo lo que se expresa en las formas ordinarias del lenguaje, es esencialmente analítica, mientras que el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético. Por definición misma, la forma del lenguaje es «discursiva» como la razón humana de la que es el instrumento propio y cuya marcha sigue o reproduce tan exactamente cómo es posible; por el contrario, el simbolismo propiamente dicho es verdaderamente «intuitivo», lo que, naturalmente, le hace incomparablemente más apto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual y supraracional, y es precisamente por eso por lo que constituye el modo de expresión por excelencia de toda enseñanza iniciática. En cuanto a la filosofía, representa en cierto modo el tipo del pensamiento discursivo (lo que, bien entendido, no quiere decir que todo pensamiento discursivo tenga un carácter especialmente filosófico), y es lo que le impone limitaciones de las que no podría librarse; por el contrario, el simbolismo, en tanto que soporte de la intuición transcendente, abre posibilidades verdaderamente ilimitadas, ya que, aunque no fuera más que por el hecho de la existencia de ciencias independientes, es evidente que hay, en el orden mismo del conocimiento racional, muchas cosas que no dependen de la filosofía. Por lo demás, aquí no se trata en modo alguno de contestar el valor de la razón en su dominio propio y en tanto que no pretenda rebasarle; pero este valor no puede ser más que relativo, como lo es igualmente ese dominio; y, por lo demás, la palabra ratio misma ¿no tiene primitivamente el sentido de «relación»? No contestamos tampoco, en ciertos límites, la legitimidad de la dialéctica, aunque los filósofos abusan de ella muy frecuentemente; pero esta dialéctica, en todo caso, no debe ser nunca más que un medio, no un fin en sí misma, y, además puede que este medio no sea aplicable a todo indistintamente; para darse cuenta de eso, sólo es menester salir de los límites de la dialéctica, y eso es lo que no puede hacer la filosofía como tal.

Admitiendo incluso que la filosofía vaya tan lejos como es teóricamente posible, queremos decir hasta los límites extremos del dominio de la razón, ciertamente, eso será muy poco todavía, ya que, para servirnos aquí de una expresión evangélica, «solo una cosa es necesaria», y es precisamente esta cosa la que le estará siempre prohibida, porque está por encima y más allá de todo conocimiento racional. ¿Qué pueden los métodos discursivos del filósofo frente a lo inexpresable, que es, como lo explicábamos más atrás el «misterio» en el sentido más verdadero y más profundo de esta palabra? Por el contrario, el simbolismo, lo repetimos todavía, tiene como función esencial hacer «asentir» eso inexpresable, proporcionar el «soporte» que permita a la intuición intelectual alcanzarlo efectivamente; así pues, ¿quién habiendo comprendido eso, se atrevería todavía a negar la inmensa superioridad del simbolismo y a contestar que su alcance rebasa incomparablemente el de toda filosofía posible? Por excelente y por perfecta que pueda ser en su género una filosofía (y no es ciertamente en las filosofías modernas en las que pensamos al admitir una parecida hipótesis), no es todavía «más que paja»; la palabra es de Santo Tomás de Aquino mismo, que, sin embargo, se reconocerá, no debía inclinarse demasiado a despreciar el pensamiento filosófico, aunque al menos tenía conciencia de sus limitaciones.

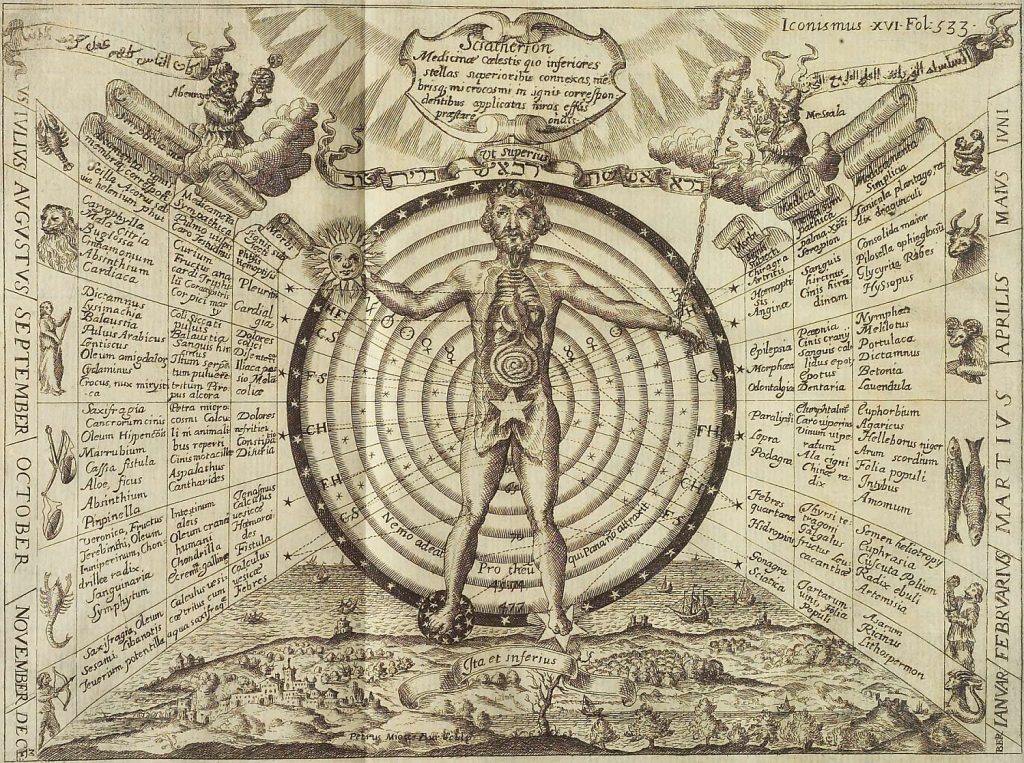

El verdadero fundamento del simbolismo es la correspondencia que existe entre todos los órdenes de realidad, correspondencia que los liga uno al otro, del orden natural al sobrenatural

Pero hay todavía otra cosa: al considerar el simbolismo como una «forma de pensamiento», no se le considera en suma más que bajo una relación puramente humana, que, por lo demás, es evidentemente la única bajo la que sea posible una comparación con la filosofía; sin duda debe considerársele así, en tanto que es un modo de expresión para el uso del hombre, pero, a decir verdad, eso está muy lejos de ser suficiente y, puesto que no toca de ninguna manera su esencia, no representa siquiera más que el lado más exterior de la cuestión. Ya hemos insistido bastante sobre el lado «no humano» del simbolismo. como para que no sea necesario volver de nuevo a ello todavía muy largamente; basta constatar, en suma, que tiene su fundamento en la naturaleza misma de los seres y de las cosas, que está en perfecta conformidad con las leyes de esta naturaleza, y reflexionar que las leyes naturales no son, ellas mismas, en el fondo, más que una expresión y como una exteriorización, si se puede decir, de la Voluntad divina o principal. El verdadero fundamento del simbolismo, es, como ya lo hemos dicho, la correspondencia que existe entre todos los órdenes de realidad, correspondencia que los liga uno al otro, y que se extiende, por consecuencia, del orden natural tomado en su conjunto al orden sobrenatural mismo; en virtud de esta correspondencia, la naturaleza toda entera no es, ella misma, más que un símbolo, es decir, que no recibe su verdadera significación más que si se considera como un soporte para elevarnos al conocimiento de las verdades sobrenaturales, o «metafísicas» en el sentido propio y etimológico de esta palabra, lo que es precisamente la función esencial del simbolismo, y lo que es también la razón de ser profunda de toda ciencia tradicional. Por eso mismo, hay necesariamente, en el simbolismo, algo cuyo origen se remonta más arriba y más allá de la humanidad, y se podría decir que este origen está en la obra misma del Verbo divino: está primero en la manifestación universal misma, y está después, más especialmente en relación a la humanidad, en la Tradición Primordial que es en efecto, ella también, «revelación» del Verbo; esta Tradición, de la que todas las demás no son más que formas derivadas, se incorpora por así decir en los símbolos que son transmitidos de edad en edad sin que se les pueda asignar ningún origen «histórico», y el proceso de esta suerte de incorporación simbólica es también análogo, en su orden, al de la manifestación.

La Tradición Primordial de la que todas las demás no son más que formas derivadas, se incorpora en los símbolos que son transmitidos de edad en edad sin que se les pueda asignar ningún origen «histórico»

Frente a estos títulos del simbolismo, que constituyen su valor transcendente, ¿cuáles son los que la filosofía podría tener que reivindicar? El origen del simbolismo se confunde verdaderamente con el origen de los tiempos, si no está incluso, en un sentido, más allá de los tiempos, puesto que éstos no comprenden en realidad más que un modo especial de la manifestación; por lo demás, como lo hemos hecho observar, no hay ningún símbolo auténticamente tradicional que se pueda atribuir a algún inventor humano, del que se pueda decir que ha sido imaginado por tal o cual individuo; y ¿no debería eso mismo dar que reflexionar a los que son capaces de ello? Toda filosofía, por el contrario, no se remonta más que a una época determinada y, en suma, siempre reciente, incluso cuando se trata de la antigüedad «clásica», que no es más que una antigüedad muy relativa (lo que prueba bien, por lo demás, que, incluso humanamente, esta forma especial de pensamiento no tiene nada de esencial); es la obra de un hombre cuyo nombre nos es tan conocido como la fecha en la que ha vivido, y es ese nombre mismo el que sirve de ordinario para designarla, lo que muestra bien que ahí no hay nada que no sea humano e individual. Por eso es por lo que decíamos hace un momento que no se puede pensar en establecer una comparación cualquiera entre la filosofia y el simbolismo más que a condición de limitarse a considerar éste exclusivamente por el lado humano, puesto que, para todo lo demás, no se podría encontrar, en el orden filosófico, ni equivalencia ni tampoco correspondencia de cualquier género que sea.

Así pues, si se quiere, y para poner las cosas de la mejor manera, la filosofía es la «sabiduría humana», o una de sus formas, pero no es en todo caso más que eso, y es por eso por lo que ‘decimos que es muy poca cosa en el fondo; y no es más que eso porque es una especulación completamente racional, y porque la razón es una facultad puramente humana, esa misma por la que se define esencialmente la naturaleza individual humana como tal. Así pues, tanto da decir «sabiduría humana» como «sabiduría mundana», en el sentido en el que el «mundo» se entiende concretamente en el Evangelio; también podríamos decir, en el mismo sentido, «sabiduría profana»; todas estas expresiones son sinónimas en el fondo, e indican claramente que aquello de lo cual se trata no es la verdadera sabiduría, que como mucho no es más que una sombra de ella bastante vana, e incluso muy frecuentemente «invertida». Por lo demás, de hecho, la mayor parte de las filosofías no son siquiera una sombra de la sabiduría, por deformada que se la suponga; no son, sobre todo cuando se trata de las filosofías modernas, donde los menores vestigios de los antiguos conocimientos tradicionales han desaparecido enteramente, más que construcciones desprovistas de toda base sólida, amasijos de hipótesis más o menos fantasiosas, y, en todo caso, simples opiniones individuales sin autoridad y sin alcance real.

Así pues, si se quiere, y para poner las cosas de la mejor manera, la filosofía es la «sabiduría humana», o una de sus formas, pero no es en todo caso más que eso

Para concluir sobre este punto, podemos resumir en algunas palabras el fondo de nuestro pensamiento: la filosofía no es propiamente más que un «saber profano» y no puede pretender a nada más, mientras que el simbolismo, entendido en su verdadero sentido, forma parte esencialmente de la «ciencia sagrada», que no podría existir verdaderamente, o al menos exteriorizarse sin él, ya que entonces le faltaría todo medio de «expresión» apropiado. Sabemos bien que muchos de nuestros contemporáneos, e incluso el mayor número de ellos, desafortunadamente, son incapaces de hacer como conviene la distinción entre estos dos órdenes de conocimiento (si es que un conocimiento profano merece verdaderamente este nombre); pero, bien entendido, no es a esos a quienes nos dirigimos, ya que, como lo hemos declarado bastante frecuentemente en otras ocasiones, es únicamente de «ciencia sagrada» de lo que entendemos ocuparnos por nuestra parte.