La vida de Francisco de Asís ha sido descrita muchas veces y por diversos autores. Es el caso de Christian Bobin, pero su relato es distinto a todos los demás. pues la poesía es el útil del que se sirve para recrear el mensaje del santo. Presentamos un fragmento que refleja el sentido interior que anima y que aparece a lo largo de todas las página escritas por Bobin. Publicado por Ediciones El Gallo de Oro.

Mi hermano el asno

Un gorrión habla: soy una miga de pan en la barba de Cristo, una brizna de su palabra con la cual nutrir a la gente hasta el fin del mundo.

Un petirrojo habla: soy una mancha de vino en la camisa de Cristo, una ráfaga de su risa en el retorno de la primavera.

Una golondrina habla: soy el último suspiro de Cristo, subo al cielo, golpeo con el pico el cielo azul claro, pido que me abran, llevo en mi canto a toda la tierra, pido, pido, pido.

Y todos y todas pían y cantan y van a conocer la verdad de su canto cerca de Francisco de Asís, cerca del hombre-árbol, del hombre-flor, del hombre-viento, del hombre-tierra.

Los pájaros son los primeros inquilinos de la Biblia, mucho antes de la aparición del hombre, justo después del despertar de Dios. Si abrimos el Libro por su primera página, lo más inmediato es la algarabía, millares de pájaros en el incendio de Dios, miles de alas agitándose en pánico de amor. Entramos en la Biblia por el Génesis. Estamos en el Génesis, como en la caja torácica de Dios, en el mismo diafragma: en cada marea de su aliento, el mundo se eleva, surgen capas enteras del mundo, primero las aguas, después las tierras, después las piedras y las plantas, después los animales y, al final, ya casi sin aliento, el hombre —y esta cosa asombrosa, este enigma de la ignorancia de Dios ante su creación. Porque Dios que lo hace todo no sabe nada de lo que hace. Dios que hace los animales, no sabe sus nombres: «Yahvéh Dios modeló del barro todas las bestias salvajes y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante el hombre para que este los nombrara: cada uno debía llevar el nombre que el hombre le hubiera dado.» Las bestias junto a Dios vivían lejos de su nombre. Conservan en ellas algo de ese primer silencio. Por una parte mantienen algo de Dios y por otro lado mantienen algo del hombre. Vagan temerosas entre ambos. Es a estos comienzos a los que regresa Francisco, predicando a los pájaros. Al darles un nombre, el hombre los encierra en su propia historia, en el azote de su vida y de su muerte. Hablándoles de Dios, Francisco les libera de esta fatalidad, los retorna al absoluto de donde todo se ha escapado como de una jaula abierta.

Habla a las golondrinas y permanece con los lobos. Se reúne con las piedras y organiza coloquios con los árboles. Habla con todo el universo porque todo tiene potencia de palabra en el amor, porque todo está dotado de sentido en el amor insensato.

Él es cristiano, por tanto judío. La Biblia es su libro de familia. Viene de sus ancestros judíos que están en la Biblia: va al mundo como a un libro oscuro. Va con paciencia de la nada de una letra a la nada de la letra siguiente y, como conclusión final, hace una sola frase neta, clara. Habla con dulzura a cada vida efímera y las reúne todas en una eternidad de amor reinante.

El pueblo judío es un pueblo que Dios se ha inventado en su miseria de amor, un pueblo para sí mismo. Durante siglos Dios ha paseado el farol de su voz sobre la tierra, cerca de las marismas, en el fondo de las grutas, durante siglos ha buscado quien pudiera responder a su amor, a su locura, y como no ha encontrado a nadie, los ha inventado, los ha tomado en lo más bajo del Egipto opulento: esclavos, sombras. Uno a uno los ha reunido bajo las alas de su voz, les ha dicho: he puesto mi corazón en una tierra lejana, en un país de fuentes y de olivos solo para vosotros, yo os conduciré, os llevaré allí, a la tierra prometida. Y he aquí que emprenden ruta, salen de Egipto y marchan en hileras a través del desierto, en columnas de frases negras en la Biblia. Cuando levantan la cabeza, adivinan la longitud del camino, el espesor del Libro, y a veces se detienen, hacen un fuego, plantan sus tiendas. Se paran sobre diez páginas durante diez años. Dios desaparece en estas regiones del Libro. Dios desaparece de ahí para continuar escribiendo la historia de amor, la terrible historia de su amor por esas sombras. En estos momentos impera el cansancio. Cae sobre las nucas como plomo. Lo fatigoso no es ir de un capítulo a otro. Lo que cansa es la esperanza. Por tanto a veces desesperan, reposan en un sueño desesperante, desesperado. Ni un solo paso más. Se trata de no dar ni un solo paso. Maldicen a Dios. Luego se cansan de maldecirle. Luego toman otro, más a su gusto. Cualquier cosa puede hacer de Dios cuando Dios falta. Entonces Dios, el verdadero, aquel que los ama como un loco, aquel que los cuenta uno a uno, viene para derribar las estacas de sus tiendas, para sacarles, tirándoles de los pelos, de las camas tibias de la desesperanza. Y retoman la marcha de nuevo entre las dunas de arena, a lo largo de filas llenas de tinta. Los viejos mueren, los niños nacen. El tiempo pasa. Pasamos una página de la Biblia y cae un siglo, un siglo o dos. Ellos llegan cansados, demacrados, al comienzo del cuarto capítulo, a los Números. Están en el país de Moab. El rey de Moab no quiere a esas gentes en su casa. Ha leído las páginas que preceden a aquellas en las que él reina. Tiene miedo de esas gentes. Llama a Balaam, un mago que tiene poder para maldecir, cuya voz tiene el poder del rayo. Balaam primero lo rechaza. Después dice eso que decimos siempre cuando hemos elegido desde el fondo del alma y percibimos que vacilamos aún. Él dice: vayamos a ver a estos judíos, decidiremos allí mismo. Pero su decisión está tomada, su voluntad de perjudicarles. Y es aquí cuando interviene Dios, no Dios mismo, sino un intermediario, un asno o, más concretamente, una hembra de asno. Ella llevaba a Balaam por el camino que le acercaba al pueblo judío. Un ángel aparece en mitad del camino. Sostiene una espada entre sus manos. Balaam no ve nada. La hembra de asno que ve al ángel se aparta del camino y se lanza a través de los campos. El ángel se coloca por segunda vez delante, sobre un camino estrecho, con un muro a la derecha y otro a la izquierda. La hembra de asno pasa rozando la pared. Balaam juramenta rozándose las piernas contra las piedras. Por tercera vez el ángel y su espada y ningún espacio ya para avanzar. La hembra de asno se acuesta, Balaam la golpea. Entonces la hembra de asno habla. Ella cuenta la visión del ángel, que por tres veces la voluntad de Dios ha impedido a Balaam cumplir su sucia misión. Y sólo entonces Balaam comprende y renuncia a impedir el avance de las sombras hacia el quinto capítulo, siguiente desierto.

De esta historia se pueden concluir dos cosas. La primera es que los asnos ven a los ángeles, y esto apenas debería sorprendernos. Es suficiente con ver a estas bestias tan poco gloriosas, sus ojos borrosos por el cansancio, y sus orejas sobre todo, sus pobres orejas marchitas, medio rotas, a menudo atravesadas por una herida mal cicatrizada, sí, basta con ver esos sacos de huesos y de pulgas para comprender que tanta desgracia no puede más que atraer la gracia sobreabundante de los ángeles como necesariamente atrae un imán a las limaduras de hierro. La segunda cosa que nos enseña esta historia es que la verdad bien puede salir de la boca de un asno, y aquí tampoco deberíamos vernos sorprendidos: la verdad no debe nada a la supuesta grandeza de nuestras fortunas o de nuestros espíritus. La verdad tiene su luz en sí misma, no en quien la dice. Ella sólo es grande, cuando lo es, por su proximidad a la vida pobre y débil. El tonto de Nazaret lo sabía bien, subido en un pollino a las puertas de Jerusalén, consagrado rey por la multitud, unas horas antes de que le dieran muerte ellos mismos: la verdad nunca es tan grande como en la humillación de aquel que la anuncia.

Y he aquí que son ahora cuatro sobre los caminos de Asís: el perro de Tobías, el ángel y el niño que, sin aliento por la marcha, ha saltado sobre el lomo de la hembra de asno de Balaam. Cuatro sin contar la ensordecedora nube de pájaros en el cielo circundante.

Por otra parte también hay un asno en la vida de Francisco. Duerme cuando Francisco duerme, come cuando Francisco come, ora cuando Francisco ora. No lo abandona nunca, lo acompaña desde el primer hasta el último día. Es el cuerpo de Francisco de Asís, es a su propio cuerpo al que llama así: «mi hermano el asno» —una manera de distanciarse sin rechazarse, ya que es con ese compañero con el que hace falta ir al cielo, con esa carne impaciente y esos deseos embarazosos: no hay ningún otro acceso a los montes eternos más que por esta vía, escarpada, pedregosa, un verdadero camino de mulos.

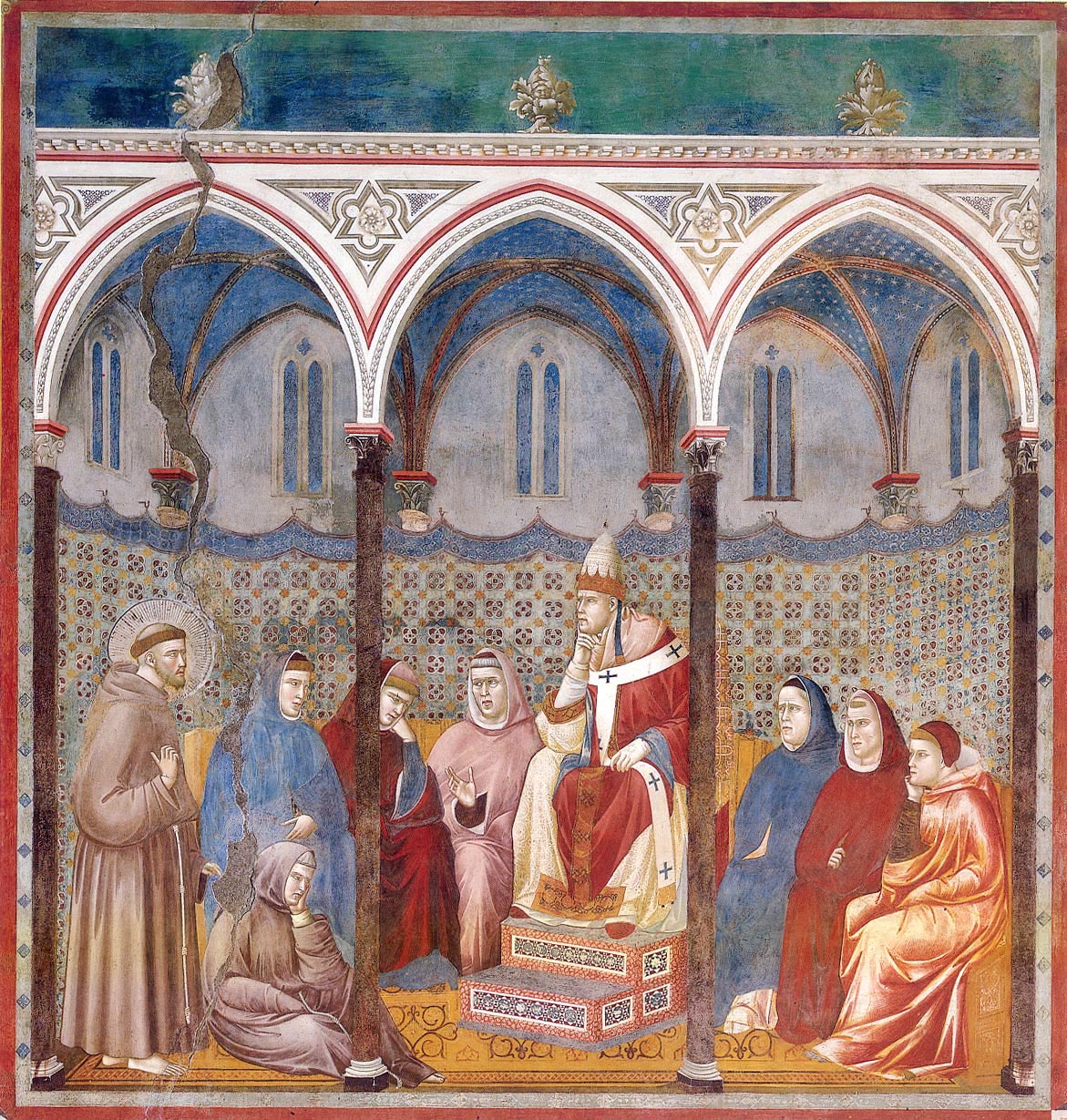

Los hombres siguen a los animales junto a Francisco. Son pronto una docena para creer lo increíble, y doce es mucho ya. Para ellos él inventa una regla que presenta al papa, con el fin de que le dé el visto bueno en la debida forma. Pero él no busca el puesto de maestro, ese puesto de los buenos alumnos. No quiere fundar una nueva Iglesia. Iglesias hay demasiadas. «Que los hermanos tengan cuidado de no aceptar en absoluto iglesias, pobres moradas o cualquier cosa que se hubiere construido para ellos, si eso no es conforme a la santa pobreza que hemos prometido en la regla, cobijándonos siempre allí como extranjeros y peregrinos.» Obedezco a vuestra Iglesia, muy alto papa, pero no estaré siempre más que de paso, como el extranjero o el peregrino: es imposible conjugar con mayor delicadeza la más minuciosa obediencia con la más soberana libertad…

«El hombre dio nombre a todos los animales, a los pájaros del cielo y a todas las bestias salvajes». Pero, para él mismo no halló ayuda que fuera adecuada. Entonces Dios hizo caer un letargo sobre el hombre, que se adormeció. Cogió una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.

Para que el hombre pudiera conocerse, hacía falta más que un nombre: una ausencia de sí, un ‘letargo’ seguido de un desgarro, del que viene una mujer —último florecimiento de la génesis, último vértice de la creación.

Hay que confesar que si las bestias y los hombres comienzan a acercarse a Francisco de Asís, falta todavía en esta historia una mujer —aquella que, continuando la obra de la madre, perfeccionará el trabajo de Dios mismo.

‘