Tabla de contenidos

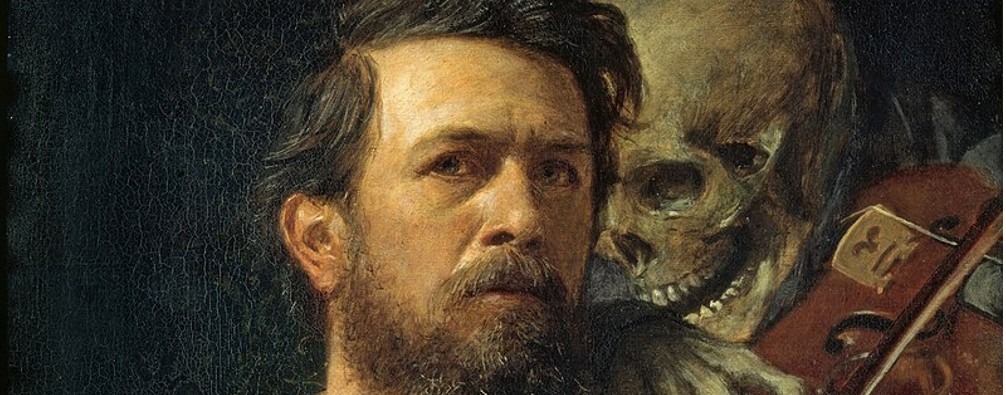

Autorretrato con la Muerte tocando el violín, Arnold Böcklin; 1872

Diálogo entre la muerte y la vida

Los poetas se han enfrentado a la muerte y describen esta experiencia en sus versos. Experiencias desacostumbradas, pero llenas de sentido que, al final, se convierten en un diálogo entre la vida y la muerte. Sus versos son puentes de interlocución, extraños e íntimos. Salvador Espriu fue un maestro en este tipo de versos, de tal modo que sus palabras conducen al lector a parajes filosóficos y alquímicos que pocos conocen, un ejemplo se hallaría en el poema Versos, enllà del camí, que escribió en 1952 y que dice así:

D’un vell color de plata

jo voldria que fossin

els meus versos: d’un noble,

antic color de plata.

Davant la mort, que porta

secrets senyals del rostre

que jo veig en mirar-me,

cerco amb ells extingides

veus del mar, pas de núvol,

les distants primaveres.

Trist i lliure, camino,

davant la mort que em mira,

a la llum, per la plata

antiga dels meus versos.

[De un viejo color de plata / quisiera yo que fuesen / mis versos: de un noble, / antiguo color de plata. / Ante la muerte, que trae / secretas señales del rostro / que yo veo al mirarme, / busco con ellos extinguidas / voces del mar, paso de nubes, / las distantes primaveras. / Triste y libre, camino, / ante la muerte que me mira, / a la luz, por la plata / antigua de mis versos. Traducción de José Batlló].

Plateado es el color de la luna que no tiene luz propia y refleja la luz del sol. Refleja sin manipular, es noble en su honestidad y en su virginidad. Es también el color de los versos de Espriu. Plata brillante y antigua, versos donde reposa el espíritu. Espejo cristalino. Versos en los que se refleja el rostro del ser humano y, también, el de la muerte. La muerte rodeada de plata, rodeada de versos. El poeta ve a la muerte en sus versos como si se reflejara en la lisa superficie de un cráneo. La muerte que trae secretas señales del rostro que yo veo al mirarme, sabe los secretos del corazón del poeta, mientras, él busca extinguidas voces del mar, paso de nubes, las distantes primaveras, instantes de vida que desaparecen con los versos plateados que el poeta contempla en el espejo de la muerte.

Cuando comienza expresando este deseo: De un viejo color de plata quisiera yo que fuesen mis versos, sabe que hablará del espejo misterioso que enseña el camino por el que los humanos deben transitar. El poema termina confirmando la realidad de este deseo: la muerte que me mira, a la luz, por la plata antigua de mis versos, sus versos son el espejo de la sabiduría en el que también se refleja la muerte.

Los versos de Espriu son una alabanza, una alabanza madura a la vida. Una sabiduría plena de tristeza y libertad. El poeta camina triste y libre. La muerte le aflige, pero le hace libre. A causa de la tristeza que siente al contemplar el mundo, el ser humano deviene libre; y a causa de esta libertad invadida de soledad, se convierte en poeta: mis versos: de un noble, antiguo color de plata.

La realidad del conocimiento

Para saber es necesario poseer herramientas que permitan descifrar la “realidad” de lo que se quiere conocer. El universo y el ser humano son incomprensibles puesto que son inaprensibles en su totalidad, solo se pueden analizar por partes. La única manera de penetrar el conjunto de las realidades es integrarse en ellas, eliminar la diferencia entre objeto y sujeto. Entonces, quizá, aparezca la palabra poética y esencial que describa lo inaprensible en la unidad. Este decir ya no es humano, no es un signo convenido, porque pertenece al propio devenir de la realidad.

Integrarse en la realidad, conocer la verdad apresable es el tema de la contemplación en un espejo… o en una calavera, pues tal como escribió Louis Cattiaux (‘El Mensaje Reencontrado’): La lisa calavera de un muerto nos refleja mejor la verdad que cualquier espejo mágico.

La calavera es la luna plateada, el astro muerto que refleja la vida solar en medio de la noche y que permite la unión del ser humano con el universo y los dioses. Jules Cashford (‘La Luna. Símbolo de transformación’) explica en su obra que en la antigua India existía una bebida sagrada llamada amrta o soma, uno de los nombres del dios de la Luna y la lluvia. En sus orígenes, el lenguaje sagrado y el profano formaban una realidad indisoluble. En la actualidad, no comprendemos qué es la inmortalidad porque no la aprehendemos como parte de nosotros mismos, por lo que Cashford explica lo siguiente, citando a Heinrich Zimmer:

…tendemos a pensar en las aguas que circulan por el universo y nutren todas las criaturas vivientes como el correlato en la Tierra del agua celestial, el néctar meloso de los dioses. En una imagen del misterio que lo explica todo, Soma/Amrta se convierte en la lluvia y el rocío refrescantes, que se convierten a su vez en la savia vegetal, y ésta en la leche de la vaca, y ésta en la sangre; todos son estados diferentes de un único elixir, que también pueden beber.

Los antiguos alquimistas han hablado en muchas ocasiones de su plata que está relacionada con la primera materia de su arte; Dom Pernety, autor de un diccionario de términos alquímicos, en la voz ‘Plata’ (‘Dictionnaire mytho-hermétique…’) escribe lo siguiente:

Cuando nuestros filósofos dicen: Nuestra plata o nuestra luna, no hablan de la plata vulgar, de la se hacen utensilios, muebles y monedas, se trata de su materia cuando alcanza el blanco perfecto por medio de la cocción. Por este término se entiende también su agua mercurial, a la que también llaman, Hembra, Beya, Esperma, etc. Algunos la denominan oro blanco u oro crudo. Plata viva de los filósofos: Hay que poner atención en que la plata viva o la viva plata no es lo mismo. La viva plata es el mercurio vulgar, y la plata viva es el de los filósofos herméticos. Se expresan así para remarcar la acción y la vida de su mercurio, que es la simiente de los metales, mientras que el vulgar es un metal ya hecho… Los filósofos le han dado este nombre para diferenciarla de la plata común y vulgar, a la que llaman plata muerta.

El poeta, Espriu, vislumbra la intensidad de la plata viva de los alquimistas. Sus versos, de un antiguo color de plata, buscan el lugar donde la vida y la muerte se encuentran. Sus textos son una búsqueda, y, también, un canto a lo buscado. En este sentido, Cattiaux (‘El mensaje reencontrado’) escribía lo siguiente: El poeta que tiene la estrella de la mañana en sus manos canta como un niño alegre. Los que sólo tienen el barro del mundo lloran amargamente su vida perdida. El poeta posee la estrella, entrevé la luna y sabe que el sol llegará. A su manera, se aparta del barro del mundo, es decir, del mundo caído. La perplejidad lo alimenta, como el sol alimenta la luz de la luna. Seguramente es respecto al poeta que está dicho: No me buscarías si no me hubieses encontrado.

Llegados a este punto no podemos sino recordar la imagen universal que William Shakespeare describió en Hamlet cuando éste, ante el cráneo desnudo de Yorick, su antiguo bufón, reflexiona sobre la vida y la muerte y sobre el camino debe conducirle a la completitud de ser. Martin Lings (‘El secreto de Shakespeare’) explica lo que sigue respecto al drama de Shakespeare:

El relato del Génesis sin duda está ahí. Está también, explícitamente, el primer fruto de la Caída, el pecado de fratricidio. Pero también la propia Caída fue, de hecho, un asesinato: la serpiente mató e hizo mortal a Adán, y el fruto prohibido era el «veneno» mediante el cual se cometió ese asesinato. La Reina no es solamente la madre de Hamlet; es toda la línea ancestral que se remonta a la propia Eva; y, por cuanto ella es Eva, representa, en general, el alma humana caída, especialmente en su aspecto pasivo. En otras palabras, representa esa pasividad que en el estado primordial del hombre se hallaba vuelta hacia el Cielo y que después de perder contacto con el Espíritu ha caído bajo el dominio del diablo o, en las palabras de la obra, después de haberse hastiado en un lecho celestial ha dado en alimentarse de basuras. Como el padre y el hijo en Enrique IV, aquí la madre y el hijo pueden tomarse por separado como representaciones de «Todo-hombre», pero sobre todo hay que entender que constituyen juntos el alma humana caída; […] el alma del Rey Hamlet se está purificando en el Purgatorio. Pero el Rey muerto tiene también otro aspecto. Así como Adán no sólo era el hombre que cayó, sino también la más perfecta de todas las criaturas, hecha a imagen de Dios, también el Rey Hamlet, que en cierto sentido corresponde a Adán, no solamente es un peregrino del purgatorio, sino también un símbolo del estado edénico que el hombre ha perdido.

Martin Lings reconoce la duda de Hamlet como el origen del retorno al Edén, un retorno que está iluminado por la luna-plata. La primera materia que ya es una fuerza separada del mundo caído. Quizá, por eso, Espriu termina el poema con estas palabras: camino, ante la muerte que me mira, a la luz, por la plata antigua de mis versos. La plata es la luz y el alimento del conocimiento, el soma de la tradición hindú.

Cada día se hace más evidente que los antiguos no eran atrasados y los hombres del siglo XXI no son adelantados. La idea de que la humanidad evoluciona y prospera es una distorsión creada por el sentimiento de superioridad. La naturaleza tiene formas distintas de perfección. De lo que hablaban los antiguos no era baladí ni atrasado, por eso Louis Cattiaux se preguntaba lo siguiente (‘El Mensaje Reencontrado’): ¿tus profetas habrán hablado en vano de tu santa ciencia que da la vida?

Escribo esto durante un domingo de Resurrección, los occidentales ya no lo celebran, pues, como aún no han pasado por la humildad de la muerte, no les importa en absoluto el misterio y la gloria de la resurrección. Tampoco les interesa la santa ciencia de Dios que da la vida y que ha sido anunciada por tantos profetas de la antigüedad. Esperemos que algún creyente vaya más allá del rito y busque el significado de esta fiesta antes de que el manto de la desmemoria cubra totalmente la sabiduría de los antiguos.

Lo que no existe

¿Quizá los antiguos profetas de distintas culturas se refirieron a algo que “no existe”? ¿Hablaron en vano de una nueva luz que los humanos pueden conocer y experimentar y que es la inmortalidad?

¡Qué noche tan dichosa —canta el Exultet de Pascua—, sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos! / ¿Verá alguien la noche dichosa o viviremos entre ciencias diurnas?

Al final de un largo poema que reflexiona sobre la poesía, el madrileño Diego Jesús Jiménez escribe lo siguiente que se relaciona con lo más intrínseco de la religión:

…Y le llamas poema

al placer de la mente de obtener de las cosas

un lenguaje preciso que destruya,

con el fermento de sus signos, las leyes

que edifica la muerte.

Mas al dar forma a tu espíritu, le ofreces

una mayor zozobra a tu existencia.

Y le llamas poema…

La poesía en contra de: …las leyes / que edifica la muerte…, y a favor de dar: …forma a tu espíritu… Entonces, curiosamente, se ofrece al espíritu la mayor zozobra de la existencia. El abismo de saberse dentro del misterio de …los límites de la incertidumbre… El duelo de crear, pues, al hacerlo se abre la muerte, pero también se cierra.

Diego Jesús Jiménez sabe que la poesía distingue los signos que edifican la muerte, y sabe que, cuando los escribe, se adentra en la inquietud de lo desconocido, lo impensable. De allí es de donde nace la creación. El poeta ronda la frontera de la vida y, a su vez, observa directamente a la muerte: …los límites de la incertidumbre…, donde los límites de la vida dejan de ser estrictamente ciertos.

Sin llegar al límite que acerca el hombre a la muerte, no hay poema, no hay creación. Allí donde termina la antigua vida, es donde comienza la nueva. La muerte es el deseo del poeta, no la pasión. La muerte es desconocida y en su silencio los espíritus se inquietan, pero, a la vez, se sienten interpelados.

No deja de ser paradójico que, para vivir como humanos, debamos atravesar el límite de la muerte, o lo que es lo mismo: dejar de ser humanos. La historia de Jesús es el ejemplo por excelencia, en su realidad como ser humano debía mirar…hasta ver lo impensable…, atravesar el infierno.

El poeta, en este caso, vislumbra el misterio de la muerte o, dicho con más precisión, vislumbra que en la muerte está el misterio. El renacer no tiene sentido sin la metamorfosis máxima que, inevitablemente, pasa por la muerte. El poeta, el artista loco, la ve entornando la mirada. Y a su manera lo explica a los hombres y mujeres que viven en las sombras. Pero el poeta no sabe cómo debe continuar la vía que ha observado.

José Corredor-Matheos escribió este bello poema que se refiere a este misterio:

Mueren todos los hombres,

los que ignoran,

los que viven pensando

en el mañana

de un tiempo que no existe.

Todos los hombres mueren,

y esta tarde,

luminosas tinieblas

hacen brillar en mí

una fe que no es fe,

sino conciencia

de cegadora luz.

Mueren todos los hombres […] Todos los hombres mueren… el poema nos da a entender que no se trata de la misma muerte. Según Corredor-Matheos, no morir sería un estado de consciencia que no depende del pensamiento, como expone en los primeros versos; tampoco es una fe, o quizá es una fe que no es fe. Sería una cegadora luz en las tinieblas de la tarde. Crepúsculo.

Las enseñanzas orientales, que tanto aprecia este autor, se refieren a la muerte en la iluminación y por la iluminación. No se trata de una simple unión con el todo universal a modo de una disolución del ser en el gran mar del mundo, Corredor-Matheos nos da a entender algo más, algo que reúne Oriente con Occidente, y que, a menudo, queda velado por la inconsciencia de la existencia. Mueren todos los hombres… pero en la muerte por la iluminación, en la cegadora luz, no desaparece la unidad interna del “yo”. En la tarde del poeta muere el egoísmo, aturdido por la luz que lo ciega, pero se despierta la vida intemporal, la que no muere. Mueren todos los hombres…, se iluminan pocos, y, algunos, menos, se vacían de la consciencia particular y penetran la consciencia plena. En esta consciencia está la inmortalidad.

No es necesario recurrir y desarrollar la terminología sánscrita (ātman) para comprender que la consciencia que aparece en la tarde de “luminosas tinieblas” no se desvanece con la muerte física.

La …conciencia / de cegadora luz… no se desvanece al desaparecer la unión del cuerpo y el espíritu, sino que es entonces cuando aparece. ¿Cómo explicar este misterio? Debemos recurrir a Dionisio el Areopagita (‘Tratado de la Teología mística’), cuando a partir de su teología negativa enseña lo siguiente:

[La Causa suprema] no es número ni orden, ni magnitud ni pequeñez, ni igualdad ni semejanza, ni desemejanza. No es móvil ni inmóvil, ni descansa. No tiene potencia ni es poder. No es luz ni vive ni es vida. No es sustancia ni eternidad ni tiempo. No puede la inteligencia comprenderla, pues no es conocimiento ni verdad.

Nada. El poeta se asoma a esta nada sin saberlo y después del poema tampoco la sabe. La Causa suprema aparece y desaparece en el misterio de la escritura. El poema de José Corredor-Matheos arriba a una fe que no es fe, es conciencia. Dios está en ella. Dios es la consciencia de la creación y de la no-creación. Dios se conoce en el poema, en aquel poema que no emana de los que ignoran ni de los que viven pensando / en el mañana / de un tiempo que no existe, sino de la certeza que Todos los hombres mueren. En la muerte, vive la consciencia que penetra a Dios.

El poema de José Corredor-Matheos podría relacionarse otro de Bartomeu Rosselló-Pòrcel que, a los veintitrés años, poco antes de morir, escribió lo siguiente:

Estic cansat de tu, domini fosc

i tempestat de flama.

M’exaltaré damunt els horitzons

i trauré les banderes al desert

de la darrera cavalcada.

Reina d’aquestes hores, ara véns

tota brillant, armada.

Inútil desesper del vespre! L’alba

s’acosta ja amb l’espasa,

i l’ardor temerari que m’encén

allunya les estrelles.

[Cansado estoy de ti, dominio oscuro / y tempestad de llama. / Me exaltaré sobre los horizontes / y sacaré las banderas al desierto / de la última cabalgada. / Reina de estas horas, ahora vienes / brillante y armada. / ¡Inútil desesperación de la tarde! El alba / ya se acerca con su espada, / y el ardor temerario que me enciende / aleja las estrellas. Traducción, Carlos Vitale]

Tanto en el caso de Corredor-Matheos como en el de Rosselló-Pòrcel, la revelación del misterio de la muerte resulta algo insólito. La muerte sería parte del camino hacia el encuentro con el absoluto. Exaltar esta muerte es mucho más que morir físicamente. Rosselló-Pòrcel lo expone con claridad, aunque sus comentaristas duden del sentido de su canto. El poeta está cansado del mundo en que vive: el mundo exterior, que es un dominio oscuro lleno de llamas o accidentes indeseados. Entonces va cabalgando hacia la muerte que, a su vez, se le acerca brillante y armada. La muerte simbolizada como reina. El alba está en la muerte filosófica, en el paso previo al renacer que el poeta busca con ardor temerario. La muerte es tan brillante y viva que oculta las estrellas, como el sol durante el día.

Otros artículos de la serie