Pero mi rostro no podrás verlo; porque no puede verme el hombre y seguir viviendo.

(Éxodo 33, 18)

Al hablar de la visibilidad de Dios nos referimos a ese punto posible en que aparece la imagen de Dios, su manifestación o teofanía, respuesta al deseo humano de ver, intensísimo, superior al terror que también entraña la visión. La pura inteligibilidad de Dios, sin forma, es sacrificada en la cima del monte para adquirir una cierta semblanza visible a los ojos humanos que a su vez tienen que ser rebanados para que puedan despertar los ojos espirituales. La facultad imaginativa se alza para alcanzar la cima de la montaña, lugar simbólico en el que, por el mutuo sacrificio, cielo y tierra pueden finalmente encontrarse.

Al hablar de la visibilidad de Dios nos referimos a ese punto posible en que aparece la imagen de Dios, su manifestación o teofanía, respuesta al deseo humano de ver, superior al terror que entraña la visión.

Pero en el cristianismo, además, la imagen de Dios es su Hijo, la Palabra, eterna como Dios mismo, y encarnada históricamente. El descenso de Dios a la tierra como hombre eleva la dignidad humana por encima de la angélica, y, sobre todo, supone una total legitimidad de la imagen como vía de acceso a Dios, ejemplarmente realizada a través de la figura de Jesús, hasta tal punto que no resulta fácil comprender las tentaciones iconoclastas en el seno de la religión cristiana. La representación antropomórfica de Dios queda plenamente justificada, mostrándose el hombre “a su imagen y semejanza”. Aunque la tendencia al culto idolátrico siempre esté al acecho, el valor del icono como plasmación de la imagen interior o visionaria parece indiscutible, y, a pesar de ello, la mística occidental ha rechazado de modo persistente las experiencias visionarias. El posible carácter engañoso de la imagen, su dudoso origen, ya demoníaco, ya divino, incitó a su rechazo desde san Agustín hasta san Bernardo, lo que todavía habría de intensificarse con la mística renana y la teología negativa al final de la Edad Media. Las dos vías abiertas por Dionisio Areopagita, la afirmativa a través de las imágenes-símbolos y la negativa que insiste en la imposibilidad del conocimiento de Dios, parecen a veces excluirse y otras, en cambio, conjugarse. En el campo de la expresión artística sólo breves periodos de reforma han logrado desterrar las imágenes, mientras que en otros han florecido los símbolos de Dios de cuya contemplación tenía que derivar una mayor conciencia del misterio y del secreto gracias a la propia capacidad simbólica de desvelar y velar a un mismo tiempo.

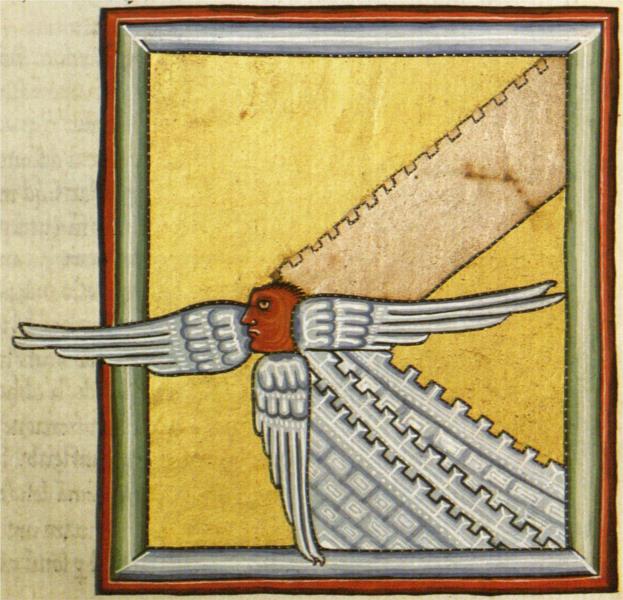

Entre la imposibilidad de ver a Dios y su visibilidad es donde quiero situar las imágenes nacidas de la experiencia visionaria de Hildegard von Bingen. En su obra profética lo invisible se hace visible a partir de sus descripciones y también de las miniaturas que dieron forma plástica a sus visiones. La formalización plástica de las visiones nos introduce dentro de un discurso iconográfico en el que pueden percibirse las normas estilísticas, cromáticas, geométricas y figurativas, destinadas a apresar los movimientos del espíritu. […]

En la obra profética de Hildegard von Bingen, lo invisible se hace visible a partir de sus descripciones y también de las miniaturas que dieron forma plástica a sus visiones

Distingue Henry al menos dos tipos diferentes de abstracción: aquella que resulta de la reducción de lo físico a su esencia como por ejemplo la de un Mondrian, de aquella otra que como la de Kandinsky vive ajena al mundo sensible para alimentarse de la “necesidad interior”. Nacido en la pura interioridad, el impulso de hacer visible lo invisible recurre a los elementos pictóricos puros: el punto, la línea, el plano, los colores. Liberados de los objetos nace el universo pictórico. Se crea la forma –la forma abstracta– que surge de la necesidad interior y no a la inversa, pues “no es en el mundo, sino en esa dimensión nocturna de la subjetividad donde encuentra su ser más propio”. En última instancia toda pintura es abstracta, pues la abstracción define la esencia de la pintura en general. Pero lo decisivo es que se muestra la realidad interior. La vida del espíritu se manifiesta en un espacio de libertad al que se ha abierto el artista. De ello deriva, por fin, una idea de la imaginación libre y no sierva del mundo sensible. De ahí que Henry afirme que “la pintura es una contra-percepción”, pues muestra lo que nada tiene que ver con el mundo físico y lo que muestra es la vida. No se trata de que la pintura represente la vida, pues el arte –recuerda– no representa nada, ni mundo, ni fuerza, ni afecto, ni vida, sino que hace sensible un contenido abstracto que es la vida invisible. Henry se pregunta por la esencia de la vida, y se responde: “no es sólo la experiencia de sí, sino su consecuencia inmediata, el crecimiento de sí”. La pintura de Kandinsky narraría esa historia del yo que se experimenta a sí mismo en el espacio interior según el movimiento propio de la vida que es aquel que va del sufrimiento al gozo. Formas y colores hablan de ese gozo al que se reconoce en su sonoridad, sólo audible con el oído interior. El ensayo de Michel Henry concluye con un comentario del retablo de Issenheim de Mathias Grünewald visto desde los principios de la abstracción, lo que supone experimentar el pathos del color, ser la realidad de ese pathos ser la vida: “El retablo de Issenheim no representa la vida, sino que nos la da a sentir en nosotros mismos, allí donde dormita desde siempre, mientras arde, arde dentro de sí mismo, arde en nosotros el Rojo de la Resurrección”.

La pintura de Kandinsky narraría esa historia del yo que se experimenta a sí mismo en el espacio interior según el movimiento propio de la vida

Nuevas perspectivas se abren para interrogar acerca de la visibilidad de Dios en las teofanías de Hildegard von Bingen. Si la pintura del siglo XX ha hecho visible la interioridad que es “nuestra invisibilidad”, ello nos abre a la posibilidad de pensar que en el siglo XII se hiciera visible lo invisible identificado con la divinidad. La experiencia visionaria de una cultura tradicional puede ser comparada a la experiencia estética de algunos artistas modernos cuya facultad visionaria es indudable al hacer florecer en la tela universos ignotos. La visión del siglo XII, entendida como una experiencia mística, hace visible lo invisible al igual que la pintura del siglo XX. Luz, colores, círculos permiten la visibilidad de Dios en todo su misterio e incomprensibilidad, mientras de pronto emerge su imagen que es el rostro del Hijo. Se trata de una figuración abstracta, la de la visión y la de la plástica que la ilustra, fruto de una experiencia en la que alterna el misterio de la encarnación de Dios, su presencia en el mundo, y su retiro de la creación. En esa doble faz, la incognoscible en su absoluta alteridad y la semejante por su humanidad aunque también extraña por su divinidad, se instala un arte simbólico que actúa según la doble función del símbolo de velar y desvelar, de mostrar justamente el hondo misterio, y por tanto de ser icono que, en oposición al ídolo, hace visible una lejanía intransitable.

La visión del ser de luz sentado en la montaña con sombras como alas con que Hildegard abrió su primera obra profética, Scivias, era conocida todavía en el siglo XIV por las monjas de Santa Gertrudis en Colonia que la habían copiado en su refectorio. A las pinturas del refectorio, así como a la miniatura que ilustró en el manuscrito de Rupertsberg la visión de Hildegard, se refirió Johannes Tauler en su sermón en el convento de Colonia en el año 1339. Jeffrey E. Hamburger ha señalado la paradoja de que este discípulo del maestro Eckhart iniciara un sermón en el que incitaba a su auditorio a expulsar toda imagen para concluir con la alusión a una visionaria a la que concede la misma autoridad que la de las sagradas escrituras.

En su sermón Johannes Tauler describió con una gran precisión la imagen de la primera visión de Scivias, y de su descripción puede deducirse que conocía tanto el texto como la propia miniatura. Su sermón, según la interpretación de Hamburger, ofrece una lectura muy personal de Hildegard, en la que este predicador de la ausencia de las imágenes trata de reconciliar su teología mística con las enseñanzas de una visionaria profética. Pero lo verdaderamente decisivo consiste en la selección que hace Tauler de la visión y de la imagen, pues su comentario se centra sólo en los dos personajes que aparecen al pie de la montaña, la figura sembrada de ojos y la figura infantil, para omitir al sedente de la montaña. Se trata así de una “imagen decapitada”, que resulta del silencio en que cae el místico al confrontarse ante la visión directa de la divinidad inefable.

La experiencia visionaria de una cultura tradicional puede ser comparada a la experiencia estética de algunos artistas modernos cuya facultad visionaria es indudable al hacer florecer en la tela universos ignotos.

En otro sermón, Tauler habla de la visión de Dios como la visión de un instante, el que necesitó Elías para tapar sus ojos con su manto a la entrada de la gruta por el resplandor que irradiaba el Señor: “Y el motivo por el que se tapó con el manto, es la visión. Por muy corta y rápida que sea, tal mirada está muy por encima de las capacidades de cualquier naturaleza que no podría ni conservarla, ni concebirla. Hijos míos, esa visión de un instante, es verdaderamente Dios”. En el sermón de Colonia, Tauler penetra en el significado de las figuras al pie de la montaña, pero rechaza, en cambio, el lenguaje simbólico para tratar directamente a Dios. El apofatismo de la mística renana justifica sobradamente la postura de Tauler, que también podría relacionarse con el arte de su época, poco inclinado a hacer visible lo invisible. En efecto, la estética del gótico del siglo XIV denota un realismo cada vez más intenso, un modo de hacer ver cada vez más distante de los principios simbólicos. El desierto interior del maestro Eckhart carece de una posibilidad de expresión plástica en su propia época y es necesario esperar hasta el siglo XX para atisbar la visión de la nada, del mismo modo que la abstracción, tal y como se ha tratado aquí de mostrar, ofrece una lectura del arte simbólico. Las visiones kandinskyanas despliegan en la tela un universo cromático resonante que puede ser comparado con las visiones de Hildegard. La diferencia de estilos no debe ocultar la identidad de la historia narrada. La interioridad y el cosmos coinciden en su repentina visibilidad, en su principio y fin, en su encarnación histórica y en su eternidad. Más allá queda lo que Michel de Certeau denominara el “éxtasis blanco” en que cuanta más visión, más decrece el objeto de la visión: “Ver a Dios, es finalmente no ver nada, es no percibir nada en particular, es participar en una visibilidad universal”. Ver es entonces devoración, devorar y ser devorado, pues ya no hay ni sujeto ni objeto, sino una “absorción de objetos y de sujetos”, “ninguna violencia, sino sólo el despliegue de la presencia. Ni pliegue ni agujero. Nada oculto y nada visible entonces. Una luz sin límites, sin diferencia, neutra y en cierta manera continua”. Como el Cristo transfigurado del icono de Novgorod, la blancura, más allá de todo color, diluye el dilema entre lo visible y lo invisible.